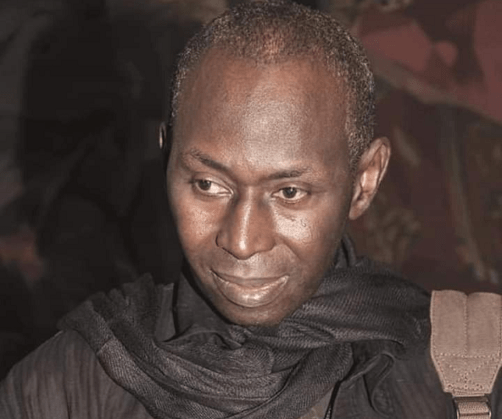

Le CODESRIA va sous peu publier un ouvrage pour rendre hommage à Momar Coumba Diop, l’éminent sociologue décédé en juillet dernier à Paris. Nombre d’entre vous n’auront probablement pas la possibilité de le consulter. Je vous livre ci-après le texte de ma contribution y relative.

« Momar Coumba Diop Et La Sociologie Des Religions »

C’est par une thèse remarquable de qualités consacrée à « La confrérie mouride : organisation politique et mode d’implantation urbaine » sous la direction de Jean Girard que feu Momar Coumba Diop avait signé en 1980 son entrée dans le milieu académique. Cette thèse était le prolongement d’une réflexion entamée en 1976 dans le cadre de son mémoire de maîtrise sur « Le mouvement des jeunes dans la confrérie religieuse des mourides. Essai d’analyse et d’interprétation » avec l’encadrement de Francine Kane.

Les publications majeures sur les mourides se comptaient à cette époque avec les doigts d’une main. En dehors des ouvrages classiques de Paul Marty (Les mourides d’Amadou Bamba, 1913) et de Vincent Monteil (Une confrérie musulmane, les mourides du Sénégal, 1962), il n’y avait que les travaux parus après l’indépendance du Sénégal par des auteurs africanistes tels que Jean Copans, Donald Cruise O’Brien, Christian Coulon, Jean Roch et Guy Rocheteau – pour la plupart des coopérants de l’ex-ORSTOM – sur ladite communauté religieuse ou son implication dans le développement de l’économie arachidière. Sous ce rapport, Momar Coumba Diop fait partie des précurseurs par rapport à la littérature insight devenue de nos jours prolifique grâce à la contribution de jeunes intellectuels mourides.

Ayant été initié à la recherche par ses maîtres, notamment Francine Kane et Abdoulaye Bara Diop, le disciple en a gardé l’approche structuraliste des sujets abordés, que ce soit sur la société sénégalaise de manière générale, des groupes sociaux particuliers qui la composent ou sur les réseaux et dynamiques migratoires. Ainsi, l’organisation interne des associations religieuses dénommées « dahiras », leur évolution vue à travers le prisme de la croissance démographique et de la diffusion territoriale, la dimension géopolitique de ce déploiement socio-spatial articulé à des rapports de rivalités inter-confrériques retiennent avant tout l’attention de l’auteur. Pour exhaustive qu’elle soit, une telle démarche n’accorde pas à des phénomènes connexes comme l’histoire et la géographie de l’implantation urbaine mouride, le fond spirituel associé au prosélytisme des dahiras la place que ces sous-thèmes doivent occuper dans le processus décrit pour lui donner un caractère holiste. Nous allons y revenir plus loin.

Le but poursuivi par cette recherche a été de montrer comment un mouvement religieux né sous la domination coloniale dans les campagnes a réussi à s’installer, à s’organiser et à rayonner dans une grande ville cosmopolite, Dakar précisément. Cette problématique est surtout développée dans la troisième partie, les deux premières ayant été consacrées à :

– l’état de la recherche sur le mouridisme pour bien mettre en perspective le cadre thématique auquel s’articulent les questions essentielles soulevées par la thèse ;

– l’organisation politique et économique de la confrérie au sein de sa base paysanne.

Comme les devanciers de Momar Coumba Diop l’ont montré, le mouridisme a marqué l’histoire du Sénégal non seulement du point de vue religieux en contribuant au « renouveau islamique » du XVIIIe au XXe siècle, mais également au plan économique avec la part prise dans la culture arachidière et la montée plus récente des grands opérateurs économiques mourides dans le monde des affaires sénégalais. Vu sous un angle territorial, ce dynamisme n’est pas moins frappant lorsqu’il est analysé en termes de :

– colonisation agricole ayant abouti à la formation du bassin arachidier dans le centre-ouest du pays ;

– contribution de l’exode rural ayant mobilisé une part non négligeable de migrants mourides vers les anciennes escales de traite de l’arachide et surtout vers la métropole Dakar.

L’auteur qui s’est inspiré principalement de travaux de socio-anthropologues et d’économistes – excepté le géographe français Paul Pélissier – n’a pas établi le lien entre la création d’un front pionnier vers l’est de Touba et la donation que Mahrame Mbacké, arrière-grand-père d’Amadou Bamba avait reçue d’Amary Ngoné Ndella Coumba Fall, damel (roi) du Cayor, dans la zone comprise entre le village de Lah et Kad Baloji à la frontière du Jolof. De même en milieu dakarois, l’immigration mouride commencée très tôt, au lendemain de la seconde guerre mondiale, s’est d’abord fixée dans les « quartiers flottants » c’est-à-dire les bidonvilles compris entre la voie de chemin de fer et la zone portuaire de Dakar. Plus tard dans les années 1950, les mourides se sont installés dans les premiers quartiers d’extension à Grand Dakar. Le recensement de 1955 dont le compte rendu a été présenté par Victor Martin en donne quelques aperçus statistiques.

La contribution la plus originale de Momar Coumba Diop à la connaissance du mouridisme reste son analyse spectrale des associations religieuses appelées « dahiras » et les rivalités avec les organisations similaires des autres confréries, en particulier les « tidianes », à des fins de lutte pour le leadership auprès de la population musulmane.

Dans l’analyse de ce thème, l’auteur met à bon droit la focale sur l’organisation interne des dites cellules aux plans de la gestion administrative et financière et de la propagande. Il jette un regard pénétrant sur la subtilité des liens entre les disciples regroupés au sein des dahiras implantées en ville et les guides religieux résidant dans l’arrière-pays.

Momar Coumba Diop fait cependant l’impasse sur la fonction spirituelle des dahiras dont les activités ne se doivent pas se limiter à la collecte de dons et à l’organisation périodique de chants religieux. Elles ont une éminente fonction de formation spirituelle dans la mesure où le mouridisme a été fondé par le soufi émérite Cheikh Amadou Bamba Mbacké. Les « daaras » mourides implantées en zone rurale, mieux que les dahiras urbaines, en font une des pierres d’angle de leur mission.

In fine dans sa thèse Momar Coumba Diop a estimé que le mouridisme urbain engendré par le phénomène des dahiras est probablement le deuxième et le dernier mouvement de conquête territoriale de la confrérie de Cheikh Amadou Bamba. Il ne s’attendait sans doute pas au déploiement à l’international des associations mourides à l’initiative de membres de la diaspora sénégalaise au début des années 1980. A sa décharge, il faut ajouter, que c’était l’année de soutenance de cette thèse.