Depuis plusieurs mois, les réseaux sociaux de l’espace sahélien bruissent d’un nom qui s’est imposé par la polémique : celui de Samir Moussa, pseudonyme derrière lequel se cache Ali S. M, Nigérien au verbe acerbe, figure obscure d’une opposition sans visage, mais aux intentions manifestement destructrices.

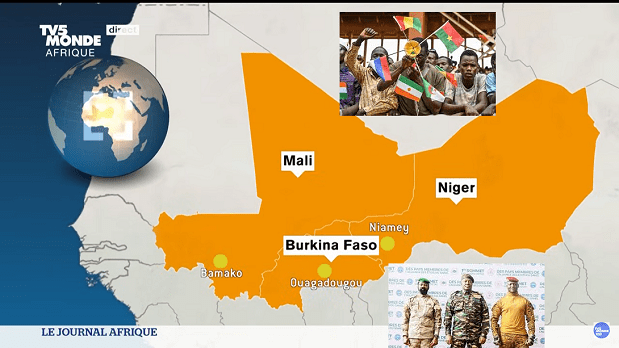

Présenté par certains de ses partisans comme un « diseur de vérités », il n’est en réalité que le fossoyeur de la rigueur intellectuelle et de la vérité des faits, un oiseau de mauvais augure qui s’emploie à semer la discorde dans les sociétés déjà fragilisées du Niger, du Mali et du Burkina Faso.

Ses récentes interventions illustrent avec force ce rôle funeste. Au Mali, il a trouvé un nouveau terrain d’alarmisme en s’attaquant à Nioro du Sahel. Dans ses publications, il compare cette cité religieuse à Farabougou, prophétisant un assiègement du Chérif Mohamedou Bouyé Haïdara par le JNIM et annonçant un blocus total de la région.

L’interception de véhicules, la saisie de carburant, les menaces de groupes armés : tout est décrit avec une jubilation morbide, comme si l’auteur se délectait d’imaginer la chute d’une ville et d’un homme.

Or, l’assimilation entre Nioro et Farabougou est absurde. Ni la démographie, ni la configuration géographique, ni le niveau de sécurisation ne permettent une telle comparaison. Mais pour Samir Moussa, peu importe : l’essentiel est d’alimenter les peurs, de distiller le doute, de faire croire que l’effondrement est proche et inévitable. Ce procédé relève moins de l’analyse que de la manipulation psychologique.

Au Burkina Faso, le même scénario se répète, mais avec une intensité redoublée. L’auteur multiplie les attaques contre les autorités de transition, les qualifiant de « militaires hasardeux » ou de « pyromanes de la démocratie ». Les choix souverains du pays des Hommes intègres sont systématiquement dénigrés, chaque avancée passée sous silence, chaque victoire militaire volontairement ignorée.

À l’inverse, les revers, réels ou supposés, sont grossis et amplifiés afin d’alimenter son récit d’un échec irrémédiable. Là encore, il ne s’agit pas d’informer mais d’affaiblir, de décrédibiliser, de miner la confiance entre les citoyens et leurs institutions.

Avant de tourner son venin vers le Mali et le Burkina, Samir Moussa avait déjà fait parler de lui au Niger, son pays d’origine, en attaquant le Premier ministre Ali Lamine Zeine. Dans un pamphlet truffé d’insinuations et d’amalgames, il l’a décrit comme « usé », « importé », « assis sur un fauteuil éjectable ». Sans la moindre preuve, il l’a accusé de compromissions, de faiblesse, de dépendance vis-à-vis du CNSP, et a prophétisé sa disgrâce imminente.

Chacun sait pourtant que Lamine Zeine, ancien ministre des Finances et haut cadre des institutions financières internationales, incarne l’un des piliers de la transition nigérienne. Ses compétences et son expérience sont reconnues, y compris au-delà des frontières. Mais pour Samir Moussa, il fallait noircir le tableau, instiller l’idée que le Niger marche vers l’échec.

Dans ces trois exemples (au Mali, au Burkina,au Niger), le fil rouge est clair : affaiblir la légitimité des autorités, miner la confiance des populations, et accréditer l’idée que les armées et les dirigeants de l’AES sont incapables de protéger leurs peuples.

La méthode est limpide : propager des rumeurs non vérifiées, lancer des accusations sans fondement, recourir aux attaques personnelles ad hominem, amplifier les discours djihadistes en les relayant comme s’ils étaient des constats d’analystes indépendants.

Ce travail de sape n’a rien d’innocent. Derrière l’écran d’un pseudonyme, Samir Moussa se présente comme un analyste libre, mais son style venimeux, ses généralisations abusives et son refus obstiné de la nuance le trahissent. Plus qu’un observateur, il est devenu acteur. Un corbeau noir de l’AES, criant la ruine, annonçant le désastre, appelant à la discorde.

Sa particularité tient à sa capacité à instrumentaliser les peurs collectives. Il brandit la peur de l’usure politique au Niger, la peur de l’effondrement social au Mali, la peur de la désintégration sécuritaire au Burkina Faso. À travers ses écrits, il peint systématiquement le pire, préparant les esprits au chaos et à l’échec.

Cette stratégie, qui consiste à contaminer psychologiquement les imaginaires, est parfois plus dangereuse que les armes elles-mêmes. Elle fragilise les sociétés de l’intérieur en sapant la confiance des citoyens envers leurs dirigeants, leurs armées, et même envers leur propre capacité de résilience.

Face à une telle entreprise de démolition morale et politique, il importe de rappeler une vérité : ni le Niger, ni le Mali, ni le Burkina Faso ne sont condamnés à l’échec. Ces pays traversent certes des épreuves, mais ils disposent de ressources considérables, humaines, sociales, spirituelles, stratégiques, qui leur permettent de résister et de reconstruire. Le courage de leurs populations, la détermination de leurs forces armées, la légitimité de leurs choix souverains sont des atouts qu’aucune plume malveillante ne peut effacer.

Les prophètes de malheur, fussent-ils habiles à manier la plume, ne peuvent se substituer aux réalités du terrain. Ceux qui prospèrent sur la peur et le mensonge doivent être dénoncés pour ce qu’ils sont : des artisans de discorde. L’histoire récente montre que les peuples sahéliens savent déjouer les pièges, surmonter les épreuves et faire face à la violence avec une résilience exemplaire.

Il appartient désormais aux lecteurs, aux citoyens et aux consciences libres de ne pas céder à ces manipulations. Les corbeaux peuvent crier, ils ne dicteront pas l’avenir. Celui-ci s’écrit par la volonté des peuples et la dignité de leurs choix, non par les cris désespérés d’un homme caché derrière un pseudonyme.

Dicko Seidina Oumar -D.S.O-

Journaliste – Historien – Écrivain.

Journaliste malien,11ème promotion du Cesti, avec entre autres

Mame Less Camara, Khalifa Ababacar Ndiaye, Momar Wade