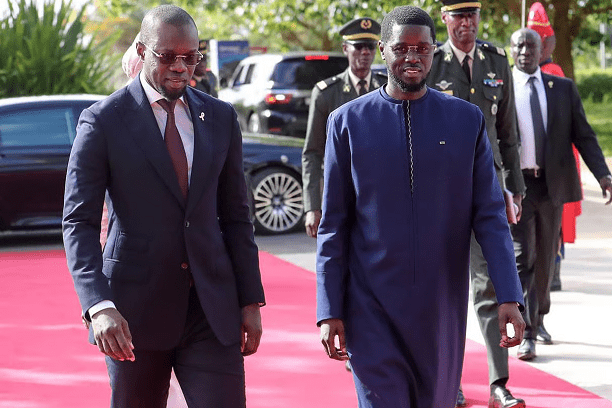

Les nouveaux acteurs politiques qui tiennent aujourd’hui les rênes de l’État sénégalais ne manquent ni de mérite ni de courage. Leur engagement au sein de l’opposition a souvent été mené au prix de leur liberté, de leur carrière, voire de leur intégrité physique. Forgés dans la lutte contre un système jugé oppressant, ils ont su incarner, pendant des années, une parole dissidente, une volonté de rupture, et un appel à la justice sociale.

Leur patriotisme ne fait guère de doute. Leur détermination est manifeste. Leur stratégie d’ascension politique fut habilement orchestrée, dans un contexte de frustration populaire face aux limites d’un modèle démocratique parfois vidé de son sens. En cela, ils ont su canaliser un ressentiment réel, parler au nom des laissés-pour-compte, et incarner une forme de renouveau générationnel.

Mais l’accession au pouvoir constitue un tout autre exercice. Elle impose la transition de l’idéalisme vers la responsabilité, de la dénonciation vers la construction, de l’opposition vers l’inclusion. Et c’est précisément à cette jonction que les fragilités apparaissent.

Ces leaders, bien qu’issus des rangs de la résistance, semblent peu enclins à inscrire leur action dans la filiation des luttes démocratiques plus anciennes. Or, l’histoire politique du Sénégal ne commence ni avec eux, ni avec la dernière alternance. Elle est le fruit de générations entières d’intellectuels, de syndicalistes, d’artistes et de militants qui ont bâti, pas à pas, l’architecture d’un pays résolument tourné vers la démocratie.

À la tête de l’État, le désenchantement est palpable. Les contraintes du pouvoir, les inerties institutionnelles et les défis complexes de la gouvernance contemporaine ont rapidement mis à l’épreuve les promesses de rupture. Face à ces réalités, le discours devient plus hésitant, les justifications plus nombreuses, et les résultats plus lents à venir. Le populisme, utilisé comme levier d’adhésion, devient alors un piège rhétorique ; la communication, souvent improvisée, peine à rassurer ou à convaincre.

Le Sénégal, pays de ressources et de résilience, mérite une gouvernance à la hauteur de ses ambitions. Il appelle à des dirigeants préparés, enracinés dans une culture du dialogue, respectueux de ses institutions et porteurs d’un projet collectif réaliste et mobilisateur.

Dans cette optique, l’idée d’un parti-État — fût-il incarné par Pastef ou tout autre mouvement — sonne comme un anachronisme au pays du pluralisme politique et de la teranga. Le monopole idéologique ou organisationnel est antinomique avec la dynamique sénégalaise, qui repose sur l’équilibre, l’ouverture et la cohabitation des diversités.

Gouverner ne saurait se limiter à incarner une colère légitime. Cela exige du temps, du souffle, une vision, et surtout une écoute constante des aspirations du peuple dans toute sa complexité.

Madou Kane