À Gulrez, un petit village dans l’est du Tadjikistan, quand les gens ne se sentent pas bien, ils ne se rendent pas toujours dans la ville la plus proche pour accéder à des soins médicaux. Ils font plutôt appel à Dzhamolov Mahmadali, un guérisseur local de leur communauté, qui propose des traitements naturels à base de plantes provenant des montagnes environnantes.

«Je prépare des remèdes à partir des plantes qui poussent près d’ici», affirme-t-il. «Les gens viennent me voir parce qu’ils ont confiance en ces remèdes. Ils les connaissent depuis leur enfance».

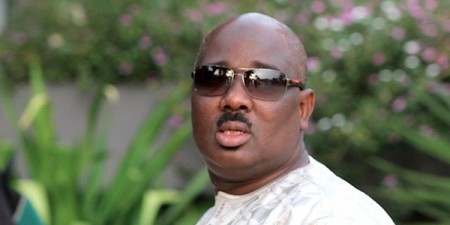

Dans son cabinet de travail situé dans une petite pièce de sa maison, M. Mahmadali range des herbes séchées dans des compartiments en bois ouverts, qui sont tous étiquetés et soigneusement organisés. L’odeur du thym des montagnes, des baies d’argousier et des œillets (Mahalaska) est omniprésente. Un petit broyeur est installé à côté d’un extracteur d’huile – des outils modernes qui ont changé la façon de travailler de M. Mahmadali.

Dans certains de ses mélanges d’herbes, M. Mahmadali utilise l’œillet et le Chi boy, une plante qui, selon lui, aide à purifier le sang. Son huile d’argouse est un des remèdes les plus demandés.

Au Tadjikistan, la médecine traditionnelle est étroitement liée à la riche agrobiodiversité du pays. Des dizaines d’espèces médicinales poussent dans le pays, notamment la férule, la réglisse et l’œillet. Ces plantes herbacées, qui font partie de la vie quotidienne depuis longtemps et sont utilisées comme remède maison et dans l’alimentation locale, sont transmises de génération en génération.

- Mahmadali, 39 ans, est né et a grandi à Gulrez, où il a appris tout ce qu’il sait auprès de son père, qui a lui-même été formé par un guérisseur très connu de la région.

«J’ai grandi aux côtés de mon père», explique-t-il. «Je le regardais mélanger des huiles, broyer des feuilles et donner des conseils aux voisins.»

Cette agrobiodiversité est pourtant menacée. À cause du changement climatique, de la surexploitation des terres, du surpâturage et des changements d’affectation de terres, de nombreuses plantes sont de plus en plus difficiles à trouver et sont même en train de disparaître complètement. En outre, les jeunes générations s’éloignent de plus en plus de la culture locale, ce qui contribue aussi à la perte des connaissances.

Compte tenu du rôle important que joue l’agrobiodiversité dans l’alimentation, les moyens de subsistance et les connaissances traditionnelles des populations rurales, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), avec le soutien du Fonds pour l’environnement mondial (FEM), travaille avec des communautés locales afin promouvoir la biodiversité et l’utilisation durable des plantes locales, dont l’utilité en matière d’alimentation, de santé et de revenus est mise en lumière dans le cadre d’activités de formation et de sensibilisation.

Dans cette région montagneuse, où les routes sont difficiles et où les cliniques sont à des heures de route, les populations ont, pendant longtemps, dû compter seulement sur la médecine traditionnelle. D’ailleurs, dans de nombreuses zones rurales du Tadjikistan, les plantes médicinales sont encore le principal moyen de se soigner. Les guérisseurs locaux utilisent leurs connaissances des herbes, des racines et des extraits pour traiter des pathologies communes.

- Mahmadali a formalisé ses connaissances en 2015, en suivant un cours de médecine traditionnelle de six mois au centre de formation médicale de Douchanbé. Après cela, le Ministère de la santé lui a délivré une licence qui lui permet de pratiquer officiellement. Pourtant, malgré la formation, il a été confronté à de sérieuses difficultés.

«Toute la préparation était réalisée à la main», affirme-t-il. «Le découpage, le séchage et le broyage prenaient trop de temps. Je n’arrivais pas toujours à aider les personnes assez rapidement. Et, parfois, je devais les éconduire.»

Le travail était lent et exigeant physiquement. Sans équipement ni soutien, M. Mahmadali s’est souvent senti frustré.

En 2023, dans le cadre d’un projet, il a été formé à des méthodes permettant de récolter, sécher et stocker en toute sécurité. La FAO lui a également fourni du matériel de base: un moulin à herbe, un extracteur d’huile et de simples outils de culture, notamment un semoir à bras et un pulvérisateur. Ce matériel a rendu le travail moins physique et l’a aidé à améliorer l’homogénéité de ses remèdes.

«Nous cueillons les herbes quand c’est la saison, en septembre», explique-t-il. «Ensuite, nous les séchons, les nettoyons et les préparons. Grâce aux nouveaux outils, je fais en quelques heures ce qui me prenait des journées, auparavant.»

À présent, M. Mahmadali s’occupe de 10 à 15 patients par semaine. Certains viennent de villages voisins ou d’autres districts, attirés par sa réputation de guérisseur compétent. Ses herbes sont triées et étiquetées dans un cabinet de travail ombragé et propre. La zone de séchage est protégée des rayons du soleil et il prépare chaque mixture avec soin, en ajustant les ingrédients en fonction des besoins de chacun.

Dans certaines régions, la FAO promeut également l’utilisation de diverses plantes nutritives cultivées localement afin d’enrichir l’alimentation et les moyens de subsistance ruraux. Ces efforts contribuent à la préservation des plantes médicinales et, dans le même temps, donnent aux communautés une raison concrète de protéger et de transmettre leurs connaissances.

Lorsque les communautés continuent de cultiver, de récolter et d’utiliser des plantes locales, elles font perdurer ces connaissances. L’agrobiodiversité contribue non seulement à l’alimentation et à la santé, mais également à l’identité et à la résilience des populations rurales.

«Le Tadjikistan abrite de précieuses variétés cultivées et variétés sauvages apparentées», affirme Mme Carolina Starr, fonctionnaire chargée de l’agriculture à la FAO. «En renouant avec ces espèces qui poussent naturellement et avec les connaissances qui leur sont associées, des communautés comme celle de M. Mahmadali contribuent à la préservation de cette diversité et au renforcement de la nutrition et de la résilience.»

Mahmadali a également constaté que de moins en moins de jeunes avaient envie d’apprendre. Il s’est mis à réfléchir plus sérieusement à ce qui pourrait être perdu si les choses ne changeaient pas.

«Nous n’étions pas seulement en train de perdre des plantes, mais également des connaissances», affirme-t-il. «Or, une fois qu’elles sont perdues, il est difficile de les retrouver».

Mahmadali, pour sa part, enseigne ces méthodes à ses propres enfants et fait ainsi perdurer la tradition familiale. «J’ai cinq enfants. L’un d’entre eux est vraiment intéressé. Il me regarde travailler et il pose des questions.»

Le soutien qu’il a reçu a également amélioré fondamentalement la vie de sa famille. Grâce à la formation et à de meilleurs outils, ses revenus ont augmenté et il a davantage de temps à consacrer à sa famille.

- Mahmadali est fier de poursuivre le travail de son père. Pour lui, la médecine traditionnelle n’est pas qu’un moyen de gagner sa vie, c’est une façon de prendre soin des autres et de l’environnement.

«Si nous protégeons ces plantes et transmettons les savoirs, nos communautés pourront rester en bonne santé pendant des générations», affirme-t-il. «Il ne s’agit pas seulement de mon travail. Ça fait partie de notre identité.»

www.fao.org/newsroom/story/healing-hands-and-healing-plants-of-tajikistan/fr