La chronique de BBF : «Il n’est pas de tyran au monde qui aime la vérité ; la vérité n’obéit pas», disait Alain.

Cette formule nous donne un prisme puissant pour analyser la situation politique actuelle, aussi bien au Sénégal qu’en France.

Le Sénégal traverse une phase de recomposition démocratique. L’élection de Bassirou Diomaye Faye et l’arrivée d’Ousmane Sonko à la primature ont incarné un tournant : celui de la rupture avec un système jugé opaque et verrouillé.

L’ancien régime de Macky Sall et ses partisans ont souvent été accusés de contrôler la justice, de manipuler les institutions et de réduire les voix dissidentes. Cette attitude s’inscrit dans l’idée d’un pouvoir qui «n’aime pas la vérité», car la vérité met à nu les excès, les dérives et les privilèges.

Le nouveau pouvoir, incarné par Diomaye et Sonko, est arrivé avec un discours de vérité et de transparence : audit des ressources naturelles, lutte contre la corruption, réformes institutionnelles. Mais la vérité a ceci de difficile qu’elle ne se laisse pas apprivoiser : elle révèle aussi les contradictions, les lenteurs, les impatiences populaires. Déjà, une partie du peuple attend des actes concrets.

Le récent remaniement ministériel en est une illustration parlante. Les portefeuilles les plus sensibles (l’Intérieur confié à Me Bamba Cissé, ancien avocat de Sonko, et la Justice placée sous la coupe de Yacine Fall, figure de l’aile dure de Pastef) ne sont pas distribués au hasard.

Ce sont des choix qui sentent la stratégie de verrouillage autant que la promesse de rupture. Comme si le pouvoir avait décidé de placer ses plus fidèles soldats aux avant-postes, là où se jouent la sécurité du régime et la survie de son projet. La question est brutale : s’agit-il de rétablir la justice et l’impartialité, ou de tenir fermement les leviers du pouvoir au nom d’une vérité qu’on prétend défendre ?

Car le défi sénégalais est clair : ne pas chercher à soumettre la vérité à l’agenda politique, mais bâtir un État qui lui obéit, même quand elle dérange. Si ce pari échoue, la tentation sera grande de reproduire le vieux schéma : domestiquer la vérité, la mettre en cage, l’utiliser comme arme contre l’adversaire.

En France, la crise politique est encore plus visible. Le renversement historique d’un Premier ministre par l’Assemblée nationale a mis en lumière un vide de légitimité et de confiance.

Macron a souvent été perçu comme jupitérien, concentrant le pouvoir et marginalisant la contestation sociale (Gilets jaunes, retraites, etc.). Ici encore, la vérité (celle d’une société fracturée, appauvrie, inquiète) n’a pas été pleinement écoutée.

Les forces politiques : l’extrême droite progresse, la gauche tente de se réorganiser, et le centre macroniste vacille. La vérité que personne ne veut affronter, c’est la fatigue démocratique française, une France qui doute d’elle-même, de ses élites et de son modèle.

En France, comme au Sénégal, la vérité est une force insoumise. Elle rappelle que ni les institutions, ni les manipulations, ni la communication politique ne suffisent : tôt ou tard, la réalité sociale et politique reprend ses droits.

La boutade d’Alain souligne une loi universelle : le tyran, qu’il soit un homme fort africain ou un président de la Ve République, cherche à modeler la vérité à son image. Mais la vérité, qu’elle soit exprimée par un peuple qui vote, qui manifeste ou qui rejette un système, n’obéit jamais.

Au Sénégal comme en France, la question centrale est donc la même : les dirigeants accepteront-ils d’écouter la vérité, ou tenteront-ils de la museler jusqu’à ce qu’elle explose ?

En tout cas, ils doivent, impérativement, entériner ceci : «quand le roi est nu, ce n’est pas lui qu’on plaint… c’est le peuple qui grelotte».

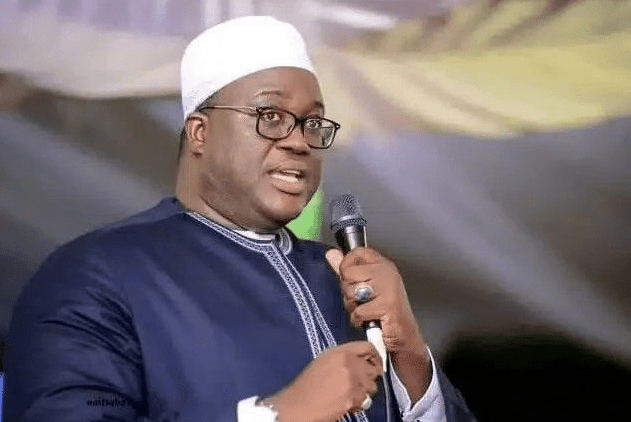

BBF